一、按 “特性” 划分基础节奏单元

不同的解题节奏差异显著,需针对性设定基础单元时长:

理科类(数学 / 物理 / 化学):以 “题型复杂度” 拆分,简单题(如集合运算、化学方程式书写)控制在 1-2 分钟 / 题,中档题(如三角函数化简、物理受力分析)3-5 分钟 / 题,复杂题(如导数综合、电磁复合场)8-10 分钟 / 题,每天安排 “3 简单 + 2 中档” 的组合训练,形成 “短快→中等→稍缓” 的节奏循环。

文科类(语文 / 英语 / 文综):按 “板块耗时比” 分配,如语文现代文阅读每篇 15 分钟(5 分钟读文 + 10 分钟答题),英语完形填空 18 分钟(3 分钟通读 + 15 分钟逐空分析),文综选择题每题 1.5 分钟,主观题每问 8-10 分钟,通过 “读题→思考→书写” 的连贯动作固化节奏。

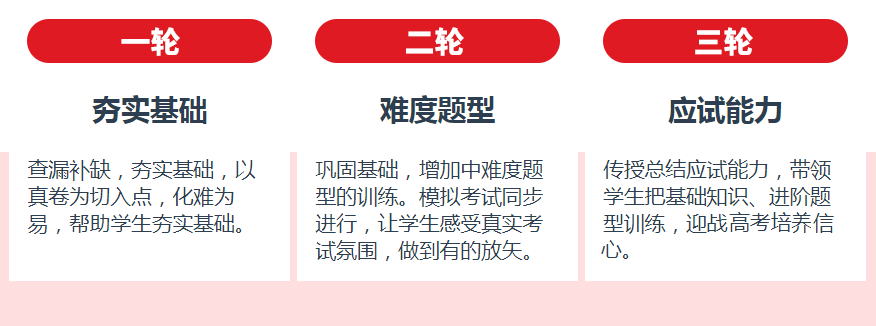

二、用 “三阶训练法” 逐步提速

分阶段设定节奏目标,避免因急于求成导致正确率下降:

适应期(第 1-2 周):以 “正确率” 确定基准节奏,比如数学每天做 20 道中档题,记录平均耗时(假设 6 分钟 / 题),此阶段重点熟悉 “读题→解题→验证” 的完整流程,不刻意提速。

提速期(第 3-4 周):每周压缩 5%-10% 的单题耗时,如将数学中档题从 6 分钟压至 5.5 分钟,通过 “减少草稿冗余”“优化计算步骤” 实现提速,每天结束后对比正确率,若下降超 5% 则回调节奏。

稳定期(第 5 周后):维持已达成的节奏,重点训练 “不同难度题目的切换流畅度”,比如在 “2 分钟简单题→5 分钟中档题→8 分钟难题” 的序列中,避免因切换题型出现节奏卡顿,可通过 “每天 1 组混合题型训练” 强化适应能力。

三、嵌入 “缓冲机制” 避免节奏崩溃

预留弹性空间应对突发状况,防止单题卡壳打乱整体节奏:

单题 “时间预警线”:为不同难度题目设定 “超时即停” 红线(如中档题 5 分钟未出思路),此时立即记录 “卡壳点”(如 “二次函数分类讨论漏情况”),跳过并在题目标记 “★”,完成所有题目后回头攻坚,训练 “暂时搁置” 的节奏感。

每日 “节奏复盘表”:记录各板块实际耗时与计划的偏差(如 “数学选填超时 8 分钟”“英语阅读提 分钟完成”),分析偏差原因(如 “计算失误返工”“阅读速度提升”),次日针对性调整:超时板块减少 1 道题量,提前完成板块增加 1 道同类题。

周度 “节奏校准日”:每周日进行 1 次 “全真模拟”,按高考时间完整做题,统计各时段的答题进度(如 “理综第 60 分钟应完成选择题”),对比理想节奏找出滞后环节,下周重点训练该板块的提速技巧。

四、通过 “生理节律” 优化节奏效率

结合人体生物钟的波动规律,匹配解题时段:

晨间黄金期(7:30-9:30):利用大脑专注力峰值,安排需要强逻辑的理科中档题训练,按 “25 分钟做题 + 5 分钟复盘” 的番茄节奏,强化 “切入→深度思考” 的状态切换。

午后调整期(14:30-16:00):针对大脑活跃度较低的时段,安排文科记忆类 + 简单计算的组合任务(如背单词 10 分钟 + 语文选择题 10 分钟),用 “短周期、高切换” 的节奏保持大脑兴奋。

晚间整合期(19:30-21:00):适合进行 “跨题型综合训练”,如 “数学 3 道中档题 + 理综 2 道选择题 + 英语 1 篇阅读” 的混合序列,训练节奏切换能力,同时用较后 10 分钟总结当天的 “节奏流畅点” 和 “卡顿点”。