制定长期学习目标(通常指学期、学年或高考总目标)时,需避免 “假大空” 或 “过于严苛”,关键是让目标成为 “持续发力的指南针” 而非 “沉重负担”。以下是核心注意事项:

一、目标设定:从 “模糊愿望” 到 “可量化指标”

拒绝 “化表述”,明确 “具体标准”

避免 “本学期数学要学好”“高考要考” 这类模糊目标,改为可量化的指标:

目标:“数学从当0 分提升至 110 分( 150),其中选填题正确率从 60% 提至 85%,大题 题争取”;

能力目标:“英语阅读速度从每分钟 80 词提升至 120 词,生词量控制在每篇 3 个以内”。

量化标准需参考 “当前水平 + 合理提升空间”,如成绩在及格线边缘,设定 “达到 80 分” 而非 “冲刺 120 分”。

锚定 “核心级”,避免 “全面开花”

长期目标需聚焦 2-3 个核心突破点,而非试图 “所有同步拔尖”:

高一学生可侧重 “数学函数基础 + 英语词汇量积累”(这是高中三年的核心工具);

高三学生可聚焦 “弱科提分(如物理从 60→80)+ 优势科稳定(如语文保持 110+)”。

分散精力会导致 “样样学、样样松”,级需结合 “分值权重 + 个人潜力” 判断(如数学、语文分值高,保障)。

二、规划落地:让目标 “拆解得见、步步可达”

“逆向拆解” 为阶段性任务

将长期目标按 “时间节点” 拆分:

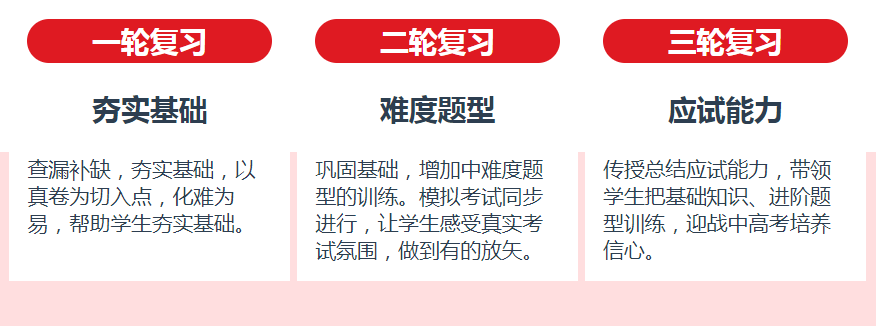

以 “高三一年提分 100 分” 为例,拆解为 “一轮复习(9-12 月):夯实基础,提 30 分;二轮复习(1-4 月):突破中档题,提 50 分;三轮冲刺(5-6 月):抢分技巧,提 20 分”;

每个阶段再拆分为 “月目标”,如一轮复习中,10 月主攻 “数学函数单调性 + 物理受力分析”,11 月聚焦 “化学方程式 + 历史时间轴”。

拆解后的任务需具体到 “每周投入时间 + 预期成果”(如 “每周 6 小时学数学函数,完成 3 套专题卷,错题率控制在 20% 以内”)。

关联 “资源与路径”,避免 “空中楼阁”

设定目标时同步规划实现路径:

若目标是 “提升英语听力”,需明确 “每天 30 分钟真题听力训练 + 周末 1 次模拟考试 + 整理 10 个高频场景词汇”;

若目标是 “攻克立体几何”,需规划 “每周 2 次一对一答疑 + 用几何画板可视化模型 + 重做 5 道典型错题”。

缺乏资源支撑的目标(如 “不额外训练却想提高做题速度”)会沦为空想,需结合自身可利用的时间、工具、辅导资源设计路径。

三、动态调整:保持 “弹性空间”,拒绝 “刻舟求剑”

定期 “复盘校准”,允许 “合理偏差”

每 1-2 个月对照目标评估进度:

若某科提升远超预期(如数学 3 个月提了 40 分),可上调后续目标(如从 110 分改为 120 分);

若连续 2 个月未达预期(如英语阅读速度无提升),需分析原因(如方法错误、投入不足),调整策略(如换用 “精读 + 泛读结合” 的训练方式)。

避免因 “必须达标” 的执念产生焦虑,长期目标的核心是 “整体向前” 而非 “分毫不差”。

预留 “应对变量” 的缓冲空间

高中学习中存在不可控因素(如突然增加的作业量、身体状态波动),目标需留有余地:

时间规划上,每周预留 1 天 “弹性调整日”,用于补做未完成的阶段性任务;

难度设定上,为 “冲刺目标” 搭配 “保底目标”(如数学冲刺 110 分,保底 95 分),避免单一目标带来的压力。

缓冲空间不是 “降低标准”,而是让长期目标更具抗干扰能力,在变化中保持推进节奏。

四、认知基础:避免 “目标绑架”,回归 “成长本质”

不将 “分数” 等同于 “全部目标”

长期目标需包含 “能力成长” 维度:

如 “掌握数学逻辑推理能力,能独立推导三角函数公式”“养成每日复盘习惯,提升时间管理效率”;

这些能力虽不直接对应分数,却能支撑长期学习的可持续性,避免因分数波动否定全部努力。

用 “发展眼光” 看待目标

高一设定的 “三年目标” 可能随认知提升而变化(如初想考某所大学,后来发现更适合另一方向),需接纳这种调整:

目标的意义在于 “指引当下行动”,而非 “绑定未来选择”;

即使终未达预期,过程中积累的知识、方法和韧性,仍是重要收获。

制定长期学习目标的核心是 “既要有仰望星空的方向,也要有脚踏实地的步骤”。通过量化标准、拆解任务、动态调整,让目标从 “遥远的终点” 变为 “清晰的路标”,在持续推进中既见成长,也能灵活应对高中学习的复杂挑战。